Chinese Medicine:南方医科大学揭示化橘红能够有效改善酒精性肝病

酒精性肝病(ALD)是一个不容忽视的全球健康“沉默杀手”,它从肝脏脂肪变性起步,可逐步演变为肝炎、肝硬化,甚至肝癌。长期以来,除了强调“戒酒”这一知易行难的方法,临床缺乏特效药物,肝移植则成本高昂且来源有限。面对这一困境,我们能否从博大精深的传统中药宝库中找到答案?

素有“化痰珍宝”之称的化橘红,在岭南地区被广泛用于解酒、降脂。其“护肝”之名虽在民间流传,但背后的科学机理却如同一座等待挖掘的宝藏。

近日,来自南方医科大学中医药学院的科学团队在国际期刊Chinese Medicine上在线发表了一篇题为“Exocarpium Citri Grandis ameliorates alcoholic liver disease by modulation of hepatic lipid metabolism and iron homeostasis”的研究性论文。

文章首次揭示了化橘红通过多靶点调控,不仅能改善肝脏脂质堆积,更能重塑铁稳态,从根源上抑制炎症风暴,为对抗酒精性肝病提供了全新的天然解决方案。

化橘红,又名“化州橘红”“柚皮橘红”,是岭南地区的道地药材,被誉为“南方人参”。它来源于芸香科植物化州柚或柚的未成熟或近成熟果实的干燥外层果皮,其中化州柚的果皮习称“毛橘红”,表面密布茸毛,而柚的果皮习称“光七爪”“光五爪”,表面光滑无毛。化橘红性温,味辛、苦,归肺、脾经,具有理气宽中、燥湿化痰的功效,常用于治疗咳嗽痰多、食积伤酒、呕恶痞闷等病症。其有效成分如挥发油、黄酮类等,能稀释痰液、促进排出,同时调节脾胃气机,缓解食积胀满。作为药食两用的药材,化橘红既可入药,也可用于泡茶、煲汤,但阴虚燥咳及久嗽气虚者需慎用。

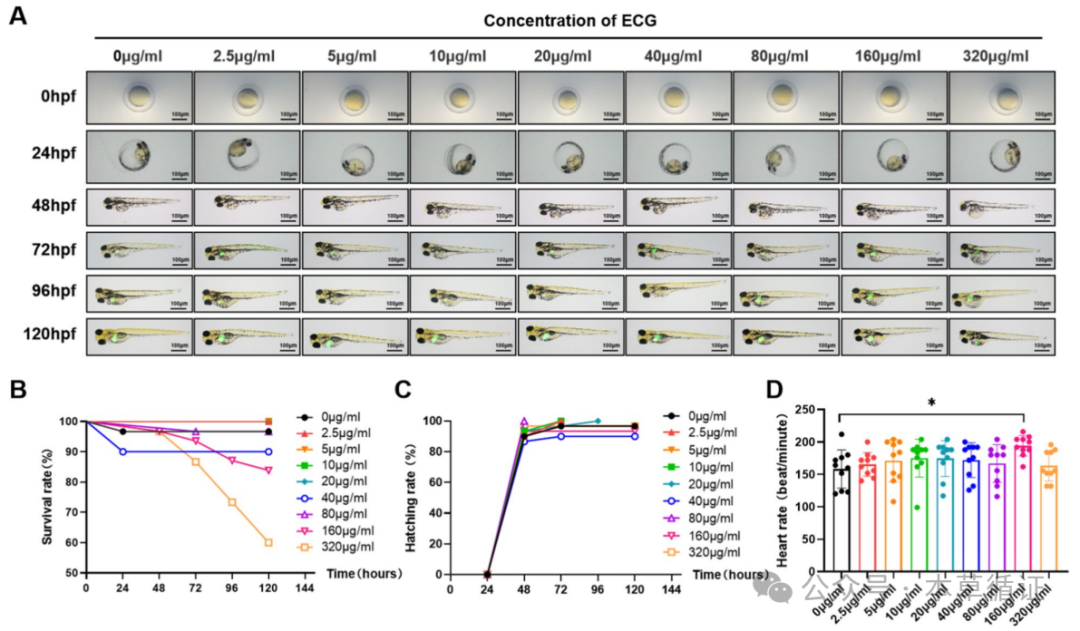

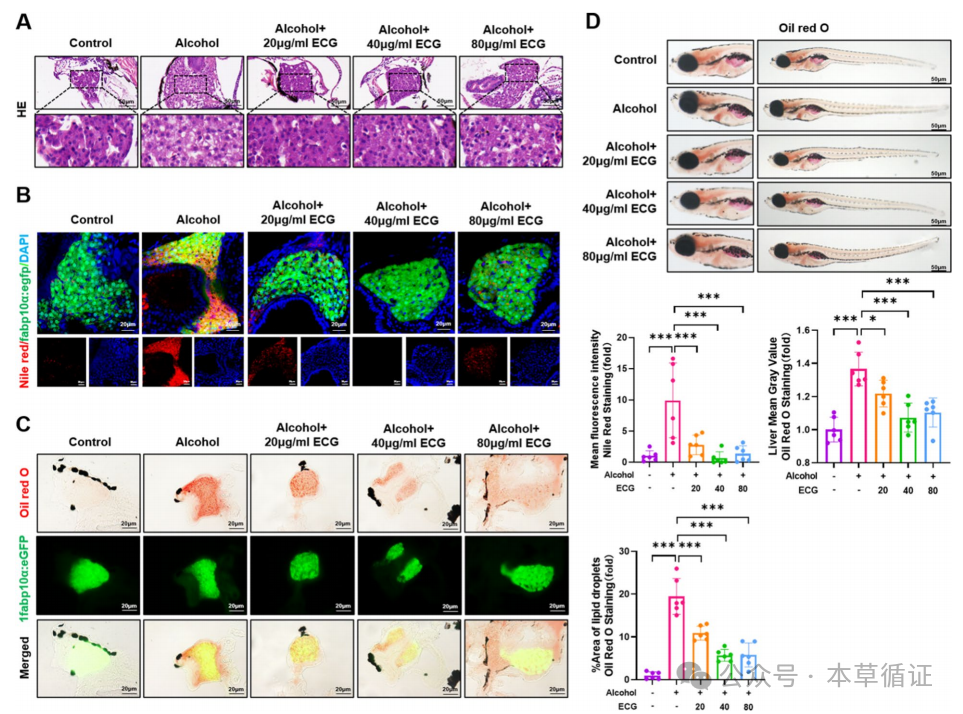

首先,研究人员通过UHPLC-HRMS技术确认化橘红水提物中的主要活性成分为黄酮类化合物,包括柚皮苷、芹菜素、野漆树苷和新橙皮苷,为后续药效研究提供了物质基础。在斑马鱼模型中,化橘红表现出低毒性,显著改善了酒精引起的肝脏脂质积累和空泡化,不同浓度均能有效减轻肝脏脂肪变性。

进一步在小鼠模型中,化橘红干预显著减轻了酒精诱导的肝脏脂肪堆积,降低了血清中的谷丙转氨酶和谷草转氨酶水平,改善了血脂指标如甘油三酯和总胆固醇,并下调了脂质合成关键因子SREBP1的表达。这些结果表明化橘红能有效调节酒精引起的脂代谢紊乱。

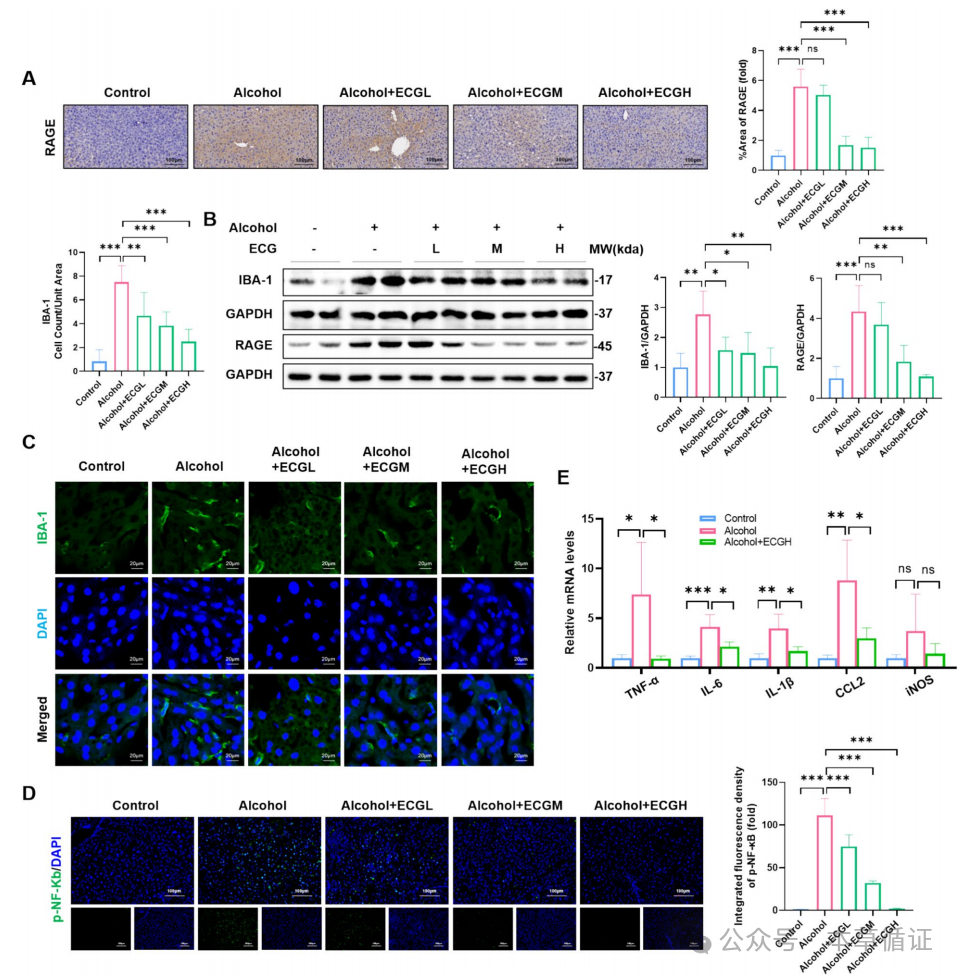

通过生物信息学分析,研究发现化橘红的作用与RAGE信号通路密切相关;实验证实化橘红能抑制肝脏中RAGE的表达及其下游NF-κB通路的激活,从而降低巨噬细胞活化和炎症因子如TNF-α、IL-6等的产生,减轻酒精性肝损伤的炎症反应。

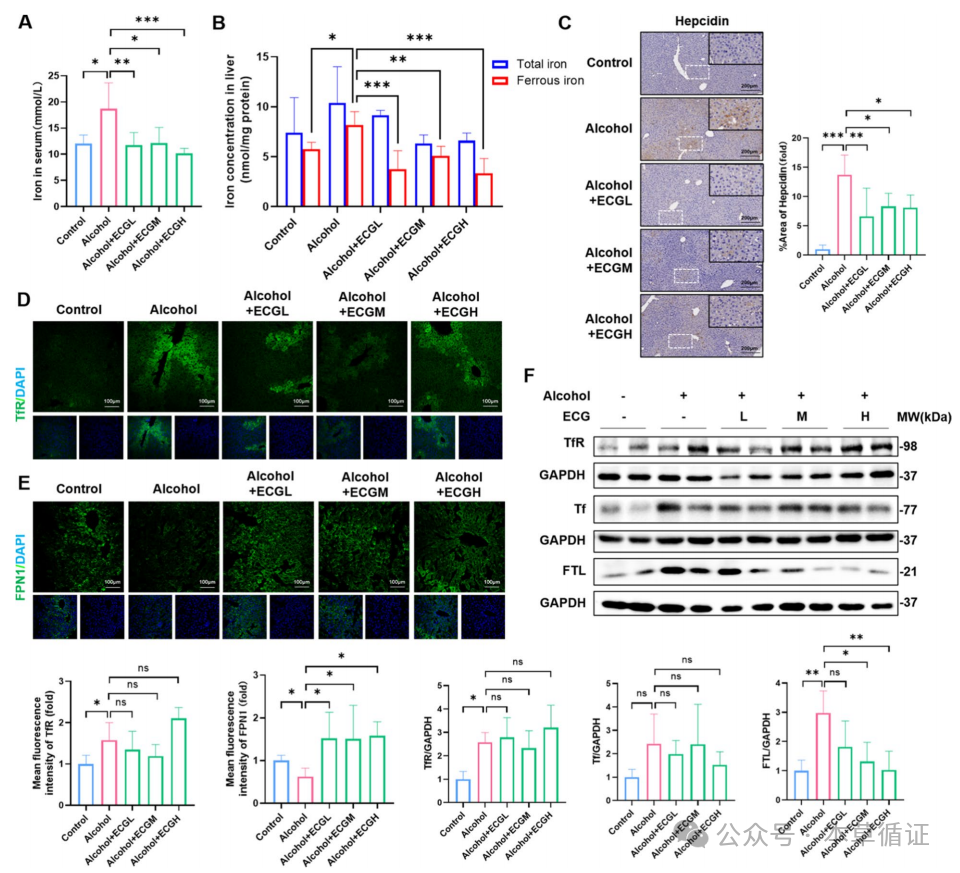

研究还发现化橘红对铁代谢具有重要调节作用。在酒精肝病模型中,化橘红降低了血清和肝脏中的铁含量,逆转了酒精引起的铁调素和铁蛋白表达升高,并促进铁输出蛋白FPN1的表达,从而抑制铁过载。与此同时,化橘红有效减轻了铁依赖的脂质过氧化反应,表现为抑制了4-HNE和MDA的积累,提高了抗氧化酶SOD、GSH和GPx的活性,并在细胞实验中证实可减轻酒精引发的脂质过氧化损伤。值得注意的是,化橘红在肝细胞和巨噬细胞中对铁代谢的调节作用不同:在肝细胞中促进铁排出并减少储存,而在巨噬细胞中则促进铁储存并减少释放,这一差异可能与细胞类型特异性有关。

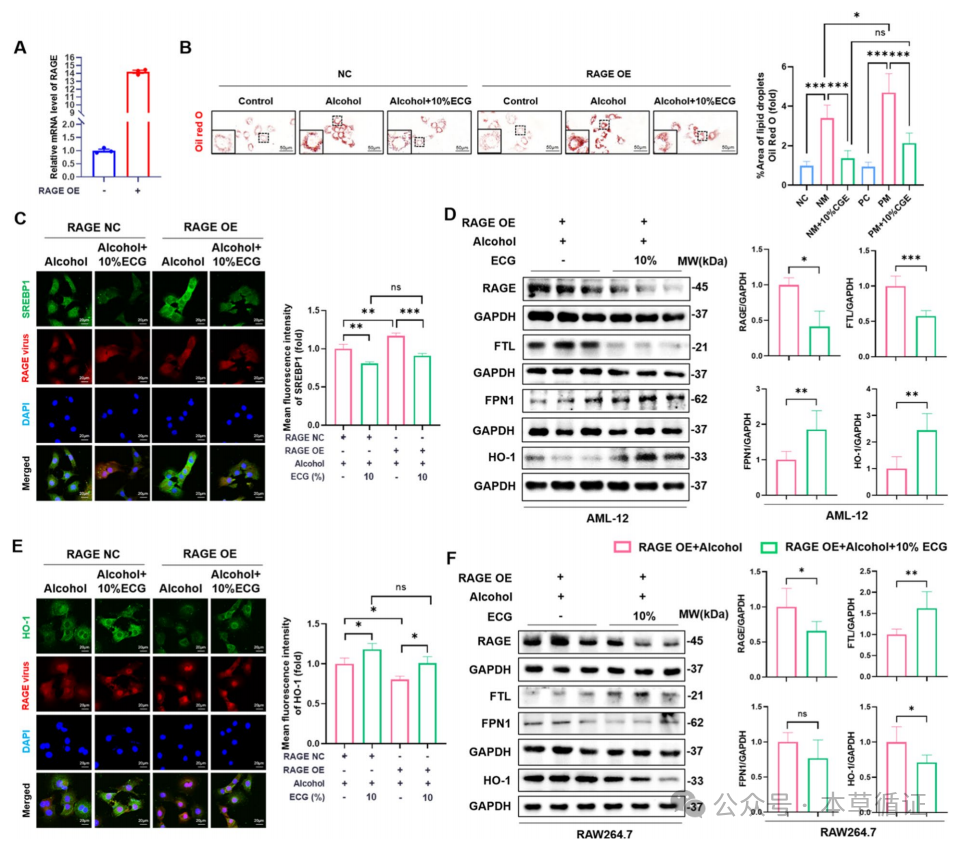

为了深入探讨机制,研究人员构建了RAGE过表达的细胞模型,发现化橘红能部分逆转RAGE过表达引起的脂质堆积和铁代谢紊乱。分子对接分析进一步显示,化橘红中的黄酮类成分能与RAGE蛋白稳定结合,提示RAGE可能是其直接作用靶点之一。

综上所述,这项研究揭示了化橘红通过多靶点、多途径发挥对抗酒精性肝病的作用:它不仅调节脂质代谢、抑制炎症反应,还通过调控RAGE信号通路改善铁代谢紊乱和抑制脂质过氧化,从而全面保护肝脏。这一发现为化橘红作为天然护肝药物的开发提供了坚实的科学依据,也为酒精性肝病的防治提供了新的思路和潜在的治疗策略。

参考文献:

https://doi.org/10.1186/s13020-025-01229-4